Jedes Jahr wird in Deutschland der dritte Samstag im Juni zum ‚Tag der Verkehrssicherheit‘ ausgerufen – damit soll im Alltag zum Thema Sicherheit informiert und erinnert werden. Der Airbag ist in punkto Sicherheit im Verkehr nicht mehr wegzudenken und mit ihm begann eine große Erfolgsgeschichte von ZF. Doch was heute selbstverständlich zum Auto dazugehört, hat den Weg dorthin zunächst nur schleppend gefunden. In diesem Jahr jährt sich die erste Patentanmeldung zum 70sten Mal. Grund genug, sich zu erinnern…

Nachdem bereits in den 20er Jahren erste Versuche mit pneumatischen Rückhaltsystemen in der Luftfahrtindustrie durchgeführt wurden, meldete am 6. Oktober 1951 der Münchner Ingenieur Walter Linderer eine „Einrichtung zum Schutze von in Fahrzeugen befindlichen Personen gegen Verletzungen bei Zusammenstößen“ zum Patent (DE 896312) an – damit begann die Geschichte des Airbags im Automobil. Der Visionär beschrieb seine Idee damals mit der Erklärung: ,,Gemäß der Erfindung wird vor dem Sitz der zu schützenden Person ein aufblasbarer Behälter in zusammengefaltetem Zustand montiert, der sich im Falle der Gefahr automatisch oder durch willkürliche Auslösung aufbläht, sodass die betreffende Person bei einem Zusammenstoß gegen diesen weichen, elastischen Behälter geschleudert wird, wo sie keine Verletzungen erleidet."

Linderer wurde zwei Jahre später, im November 1953, das Patent anerkannt. Im selben Jahr wurde John W. Hetrick in den USA ein Patent (US 2 649 311 A) für einen Airbag bescheinigt.

Beide Systeme hatten zwar das gleiche Ziel, jedoch stellte sich die Umsetzung - nämlich unter dem Einsatz von hochkomprimierter Pressluft extrem kurze Aufblaszeiten in einem geschlossenen Fahrzeug zu generieren - als unüberwindbares Hindernis dar. Sie blieben somit ohne Erfolg. Auch ein paar weitere Erfinder versuchten sich an der Idee, scheiterten aber wegen unzureichender Funktionszuverlässigkeit: Um die benötigte, extrem kurze Aufblaszeit des Luftsacks zu erreichen, war Pyrotechnik gefordert.

Auf dem amerikanischen Markt wurden Anfang der 70er Jahre einige tausend Fahrzeuge mit Airbag produziert und ausgestattet, aber es gab erheblichen Widerstand gegen die neuen, teuren Systeme – somit wurden sie wieder eingestellt.

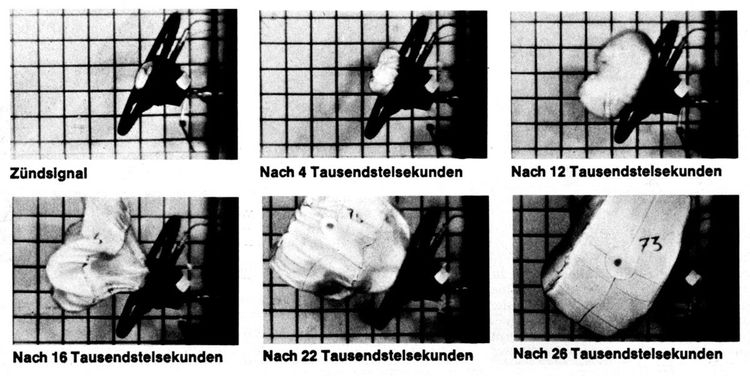

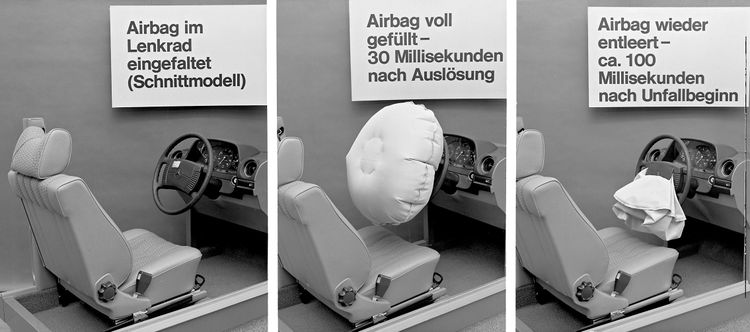

Die eigentliche Entwicklung der heute üblichen pyrotechnischen Gasgeneratoren, mit denen eine Reaktionszeit von unter 30 Millisekunden ermöglicht werden, entstand 30 Jahre später in Süddeutschland. Inzwischen war der Export deutscher Pkw nach den USA zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Und wegen des vorgeschriebenen Gesetzes, das automatische Insassenschutzsysteme ab dem 1. Januar 1973 für Neuwagen in den USA verbindlich vorschrieb, war auch die deutsche Automobilindustrie nach einer Lösung bestrebt. Aus einem wehrtechnischen Projekt bei Bayern Chemie (deren Standort in Aschau am Inn seit 2015 zum ZF Konzern gehört), bei dem die Aufgabenstellung lautete, "kleine Streubomben mittels einer Treibladung so vom Flugzeug zu trennen, dass der beim Ausstoß entstehende Schalldruck keine Beschädigung am Flugzeug entstehen lässt", wurde dieses Prinzip - auf Betreiben von Daimler-Benz - auf einen kleinen Feststoff-Gasgenerator übertragen. Der Festtreibstoff bestand zunächst aus Natriumazid, Kaliumnitrat und Sand und wurde in Tablettenform verpresst. Er erzeugt beim Abbrand ausschließlich das ungiftige Gas Stickstoff und Kaliumoxid als Feststoff.

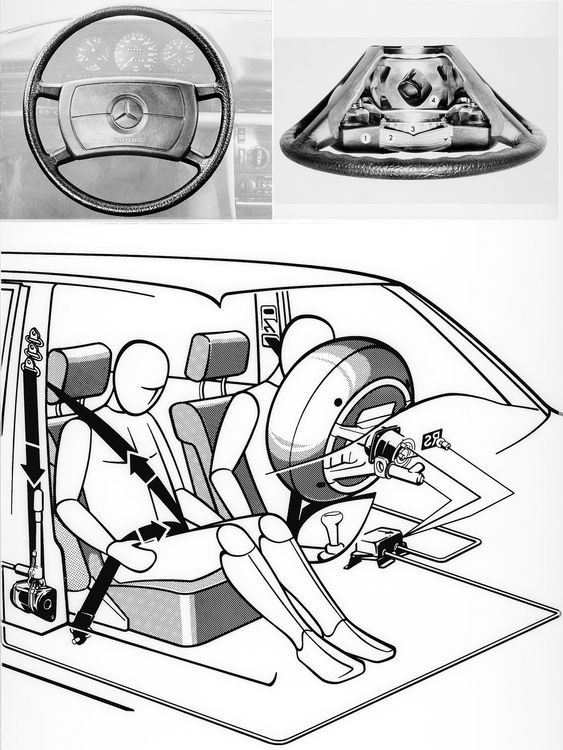

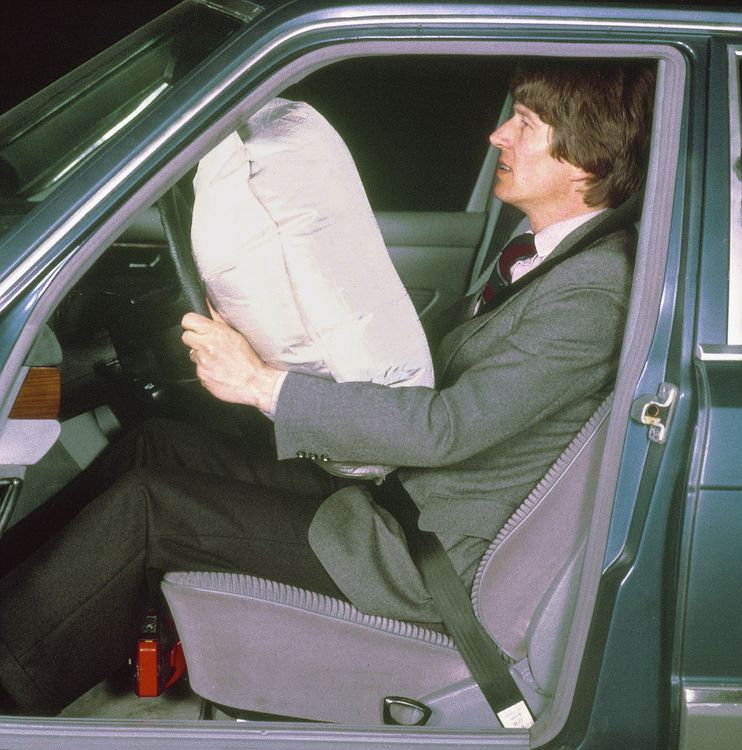

Daimler-Benz engagierte sich damals sehr stark in neuen Standards für Sicherheitstechnik. In nur wenigen Tagen wurde bei ZF im Winter 1970/71 der erste Gasgenerator für den Airbag entworfen und rund zehn Jahre später sollte er ab 1981 unter der Systemführerschaft von Daimler-Benz und in Zusammenarbeit mit der Firma Petri, die den Luftsack und die Blende am Lenkrad lieferten, in der Mercedes-Benz S-Klasse zum Einsatz kommen. Kurze Zeit später schlossen sich BMW und weitere Hersteller an.

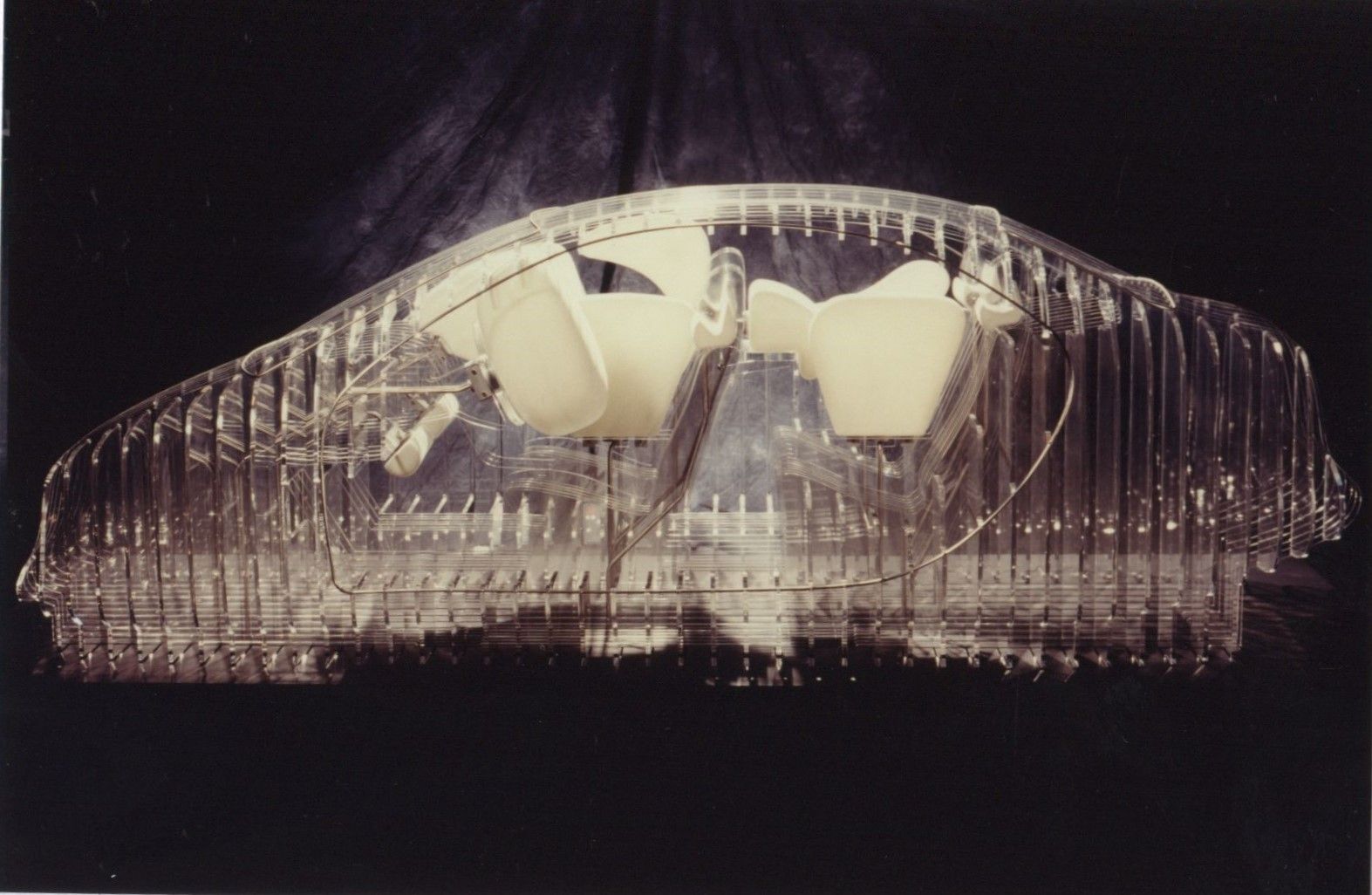

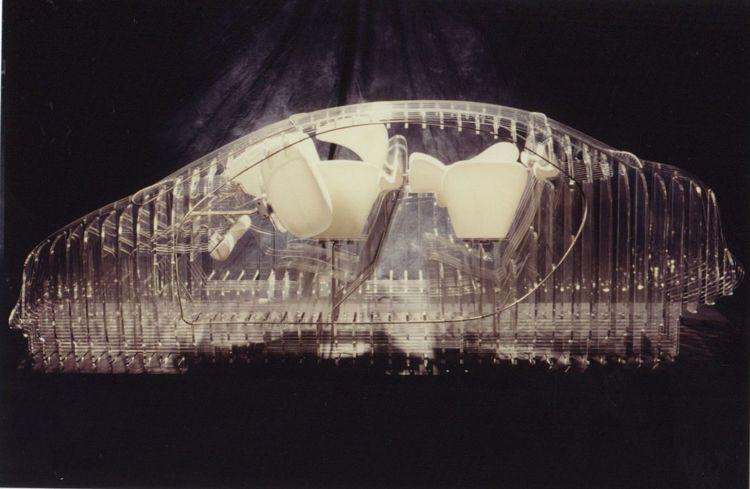

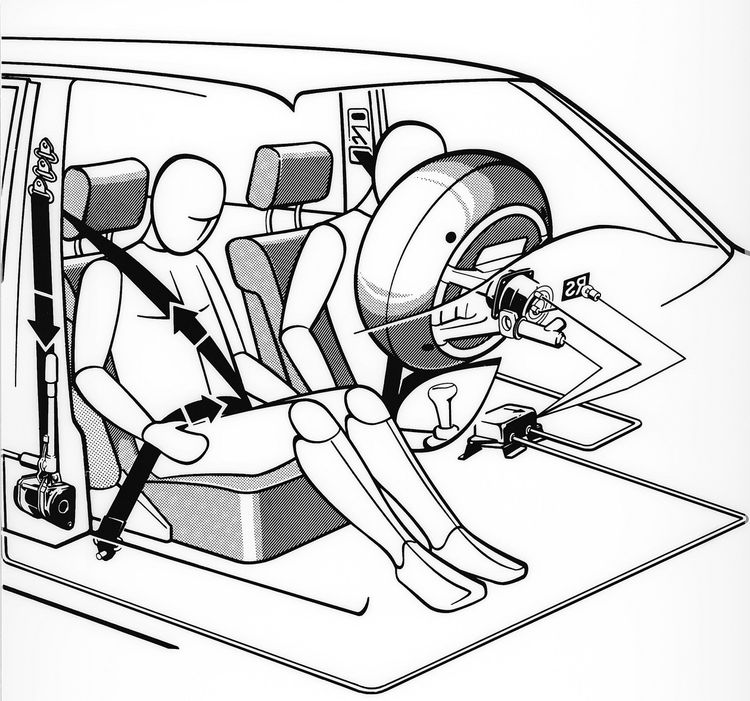

Doch was bedeutet es eigentlich, ein Kissen erzeugen zu wollen, welches vorne im Lenkrad sitzt und im Crashfall innerhalb von wenigen Millisekunden aufgeblasen wird und in das der Fahrer hineinfällt? Wenn man sich vorstellt, in ein Auto mehr oder weniger vor die Nase des Fahrers Pyrotechnik anzubringen, die dann auslöst und abbrennt, kann man sich vorstellen, dass die Erprobung dieser technischen Entwicklung eine gewisse Zeitspanne in Anspruch nimmt.

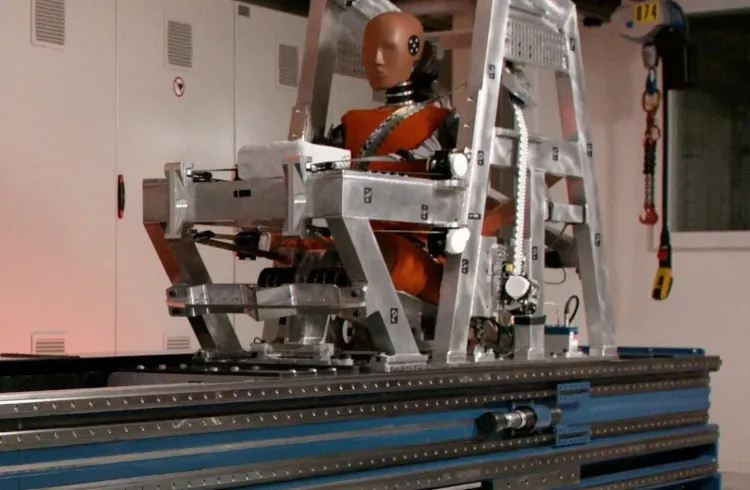

Zunächst muss für das Fahrzeug die gesamte Sensorik entwickelt werden, um einen Crash überhaupt zu detektieren, damit die Auslösung des Airbags in dieser Geschwindigkeit gesteuert werden kann. Es darf beispielsweise kein Randstein oder ähnliches sein, der auslöst, sondern es muss wirklich ein Crash geschehen sein. Bei einem Unfall wird der Generator vom Steuergerät gezündet. Durch einen Zündstrom wird dabei ein dünner Draht erhitzt, der die Zündpille aktiviert. Die Crash- oder Beschleunigungssensoren sitzen meist im Bereich der Stoßfänger, oder in den Türen für den Seitenaufprall. Die allersten Sensoren waren noch keine elektronischen Sensoren (wie heute elektronische Verzögerungssensoren), sondern mechanischer Natur: Man kann es sich wie eine kleine Rolle vorstellen, die aufgerollt ist, mit einem Knopf in der Mitte und wenn dann die Verzögerung darauf wirkt, rollt es aus und löst aus.

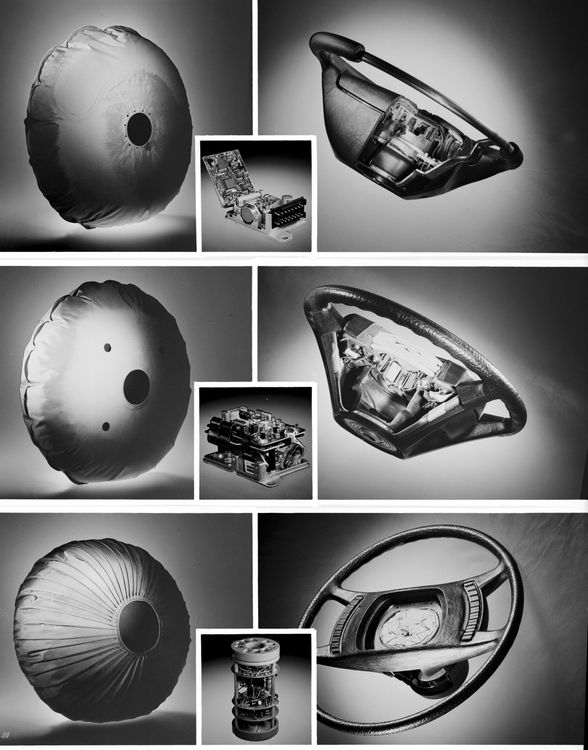

Für Airbag-Gasgeneratoren können grundsätzlich drei verschiedene Technologien unterschieden werden:

- Rein pyrotechnische Generatoren: hier sind pyrotechnische Tabletten enthalten, die angezündet werden und die beim Abbrand Wärme und Gas erzeugen, welches dann expandiert und den Luftsack füllt. Hierfür wird bei ZF ein pyrotechnisches Pulver in gepresster Tablettenform hergestellt und in den Gasgenerator abgefüllt. Man liest immer wieder, dass es sich um eine Explosion handele - technisch ist es aber eine gesteuerte schnelle Verbrennung, eine Explosion dagegen ist unkontrolliert und schlagartig. Trotzdem bleibt ein lauter Knall und es ist Pyrotechnik im Fahrzeug.

- Die reine Druckgasflasche: in der Regel ist diese mit Helium oder einer Argon-Helium-Mischung gefüllt. Wenn die Flasche durch einen Impuls geöffnet wird, strömt dieses Gas dann in den Luftsack aus. Man hat anfangs Versuche mit einer reinen Druckgasflasche gemacht, also ohne pyrotechnische Ladung, um das Gas zu erzeugen. Das hat jedoch nicht funktioniert, weil das Gas nicht schnell genug ausgeströmt ist, bzw. auch durch das schnelle Ausströmen vereist war. Helium ist sehr Leckage-empfindlich: eine Heliumgasflasche mit ca. 250 bar über zehn bis fünfzehn Jahre lang abzudichten, ohne dass Gas ausströmt, ist sehr schwierig.

- Um die Gastemperatur zu senken, wurden dann auch sogenannte Hybrid-Gasgeneratoren entwickelt - die hybride Version ist eine Kombination aus den beiden anderen Versionen: Hierbei ist eine kleine pyrotechnische Ladung in Tablettenform enthalten, die Hauptgasmenge kommt aus einer Druckgasflasche wird mittels der Pyrotechnik geöffnet und liefert dann ein gewisses Gasvolumen und auch die nötige Wärme dafür, um den Luftsack aufzublasen.

Heutzutage wird bei den Front-Airbags meistens die pyrotechnische Version verwendet und bei den Seitenanwendungen die Hybrid- oder die reine Gas-Variante. Gegen Ende der Neunziger Jahre wurde der Azid-Treibstoff durch azidfreie Neuentwicklungen ersetzt, die auch heute noch in zahlreichen Generatorvarianten zum Einsatz kommen. Doch wie schafft es die Sensorik, zwischen den Erschütterungen zu unterscheiden - ob es sich tatsächlich um einen Aufprall oder um einen Randstein handelt?

Dazu müssen die Crashpulse analysiert werden - jeder Crashpuls hat eine gewisse Stärke und vektorielle Richtung. Heutzutage sind dafür entsprechende Algorithmen im Steuergerät hinterlegt. Diese Rechenprogramme berechnen auf die Schnelle, ob dieser Crashpuls einen schweren Unfall darstellt, oder nicht. Verbunden mit der Richtungsinformation (Aufprallrichtung) wird dann entschieden, ob der Airbag ausgelöst wird, oder auch nicht. Die Technik der Airbagsteuerung, speziell der Sensorik, wurde immer weiter ausgefeilt. So wurden die Sensoren von äußeren Einflüssen besser abgeschirmt, Fehlauslösungen eliminiert und auch die Kontaktierung verbessert. Ab der Jahrtausendwende wurden auch zweistufige Gasgeneratoren entwickelt, die eine Anpassung des Airbags an die Unfallschwere oder Insassengröße und -position ermöglichen. Um Fehlauslösungen des Systems zu vermeiden, sind immer mindestens zwei Airbag-Sensoren verbaut.

Die von ZF entwickelten Gasgeneratoren sind mit der Zeit immer variabler und effektiver geworden - obwohl sie gleichzeitig auch kleiner und leichter geworden sind, um in zahllose, flexible Sicherheitspakete integriert zu werden.

: ZF bietet vollständige Systeme zum Insassenschutz an. Und es ist wichtig festzuhalten, dass Airbags nur ein Teil eines kompletten, abgestimmten Sicherheitspaketes sind, das z.B. auch innovative Sicherheitsgurte enthält, die in Kombination mit den Airbags den besten Schutz für die Insassen anbieten können, um die Folgen eines schweren Unfalls abzumildern.

Nächste Stories

HyDRA®: Vollelektrischer Schlitten verkürzt Entwicklungszeit